视功能和调节力的报告,是近视防控所有知识中最难懂的部分,对很多视光专业以外的从业人员来说,这部分知识也是比较陌生的。

今天就跟大家一起学习一下。

视功能检查常见指标

Worth 4点

立体视

色觉

远距离隐斜视

近距离隐斜视

远水平融像BI / BO

近水平融像BI / BO

调节性集合/调节 AC/A

负相对调节 NRA

正相对调节 PRA

调节滞后 BCC

调节幅度 AMP

调节灵敏度 Flipper

视功能检查起来是有些麻烦的,很耗时,医院可能不会把这项检查作为常规检查项目。

标红的这些指标,是比较常查的内容,通常标红的这些指标正常,视功能就是正常。

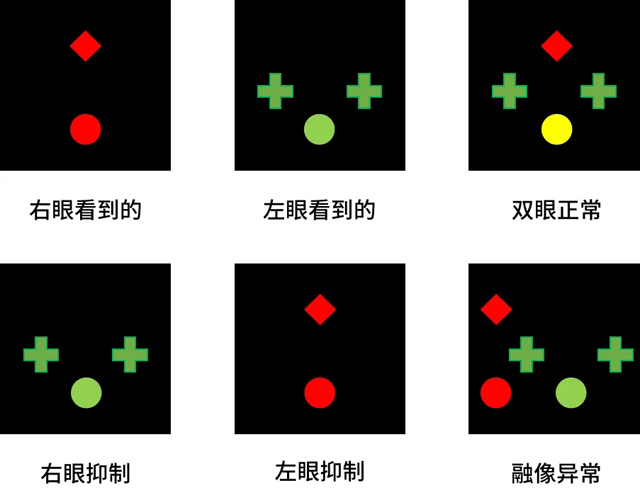

Worth 4孔灯

Worth 4孔灯是一种简易的筛查装置,将两眼看到的图像通过红绿镜片分离,正常眼睛看到的图像是上图的上半部分,如果孩子看到上图所示对应的下半部分,说明存在问题,需要进一步检查。

近反射三联动

眼睛在看近时,因为内直肌、睫状肌和瞳孔括约肌都是来自于动眼神经支配,所以眼睛内聚(集合)、正调节、瞳孔缩小会同步发生,这就是近反射三联动。调节和集合之间存在一定的比例关联(AC/A),类似自行车的齿轮、链条和车轮,只是每个人的传动比不同。因为存在这种关联,我们讲调节的时候,就必须考虑集合,也就是眼位。

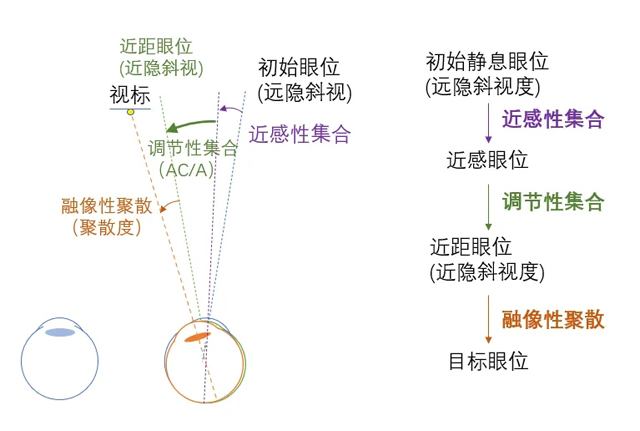

眼位调整的过程

眼睛在注视远处的物体时,双眼会平行向前看,但眼睛在不看东西时,其实并不是始终保持平行向前的,而是会在眼肌一定的生理性张力下(张力性集合),呆在某个初始静息眼位,或偏内一点,或偏外一点,我们用远距离隐斜视度来记录这个初始静息眼位,+2△代表内隐斜2个棱镜度,-3△代表外隐斜3个棱镜度。

当眼睛注视一个40cm的近处视标时,眼睛自然要内聚(集合)。眼球向内转动的过程,可以分为3段,第一段是条件反射,第二段是联动,第三段是查缺补漏。

第一段先是发生近感性集合,这是心理上对目标趋近的反应,类似一种条件反射性的集合。

第二段是调节性集合,看40cm距离需要2.5D的调节量,这2.5D调节所联动的集合,就是调节性集合,可以用AC/A×所需调节力来计量。此时眼睛所处的位置,并不一定正对视标,视线与视标之间的差值,就是近距离隐斜视度。

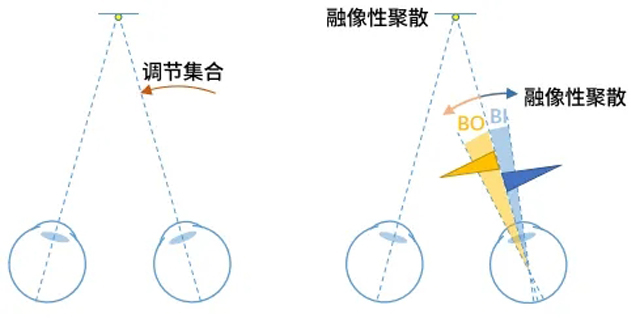

此时,经历了上述集合之后,眼睛还没有正对视标,还需要再进行第三段--融像性聚散,让眼睛最终对正视标,产生双眼共同视。这个融像性聚散的量,就是不改变调节,不与调节联动的集合或者散开的能力。如果此时视线在视标外侧,就需要正融像性集合,而如果此时视线在视标内侧,就需要负融像性散开,最终使得视线可以对正视标。

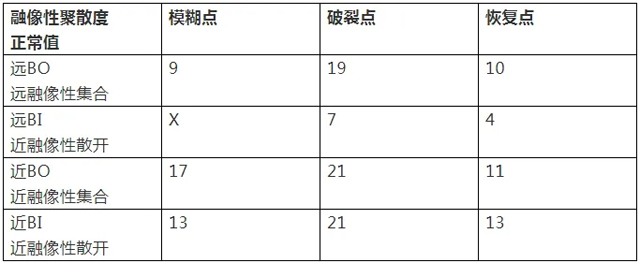

其实这个融像性聚散就是眼睛对眼位的一种容错,就是把前两段自然集合没对正的那点差距给它找齐了,这个容错能力也需要有一定的储备,一般要大于近距离隐斜视度的2倍。当然,每个眼睛的容错能力是不同的,记录融像性聚散的指标正常值如下表所示,因为分为远、近两种情况,所以融像性聚散需要远、近分别检查和记录。

聚散度

融像性聚散:不改变调节的情况下,能产生多大的聚散度。

BO:评价眼睛融像性内聚的能力

BI:评价眼睛融像性散开的能力

外隐斜量至少应有其两倍或以上的正融像性集合储备

内隐斜量至少应有其两倍或以上的负融像性散开储备

眼位相关检查

Worth 4点:4点

立体视

远距离/近距离隐斜视度

AC/A

融像性聚散度正常值

BI/BO 就是不改变调节的情况下,能产生多少融像性聚散。

调节力检查

理解了集合和调节的关系之后,我们再回头看看调节力的指标:

AMP和PRA

这两项是调节力最直接的指标:

AMP(调节幅度)是单眼分别测试,与眼位无关,检查的是每只眼睛的最大调节能力。

PRA(正相对调节)是双眼一起测试,是在固定的40cm距离,固定了调节性集合,看眼睛还能调动多少调节,这其实就是在模拟孩子自然阅读状态下一种比较真实的状态。

PRA过低除了调节力量比较弱,还有可能是集合过强,存在近距离内隐斜,眼睛不敢再调动更多的调节,否则会加剧集合,超过负融像性散开的能力时,就会打破融像了。但只要PRA低,不管是调节力量弱还是集合过强,都是近视发展的不利因素。

调节滞后 BCC

BCC是看近时的调节滞后的量=应发生调节-实际发生调节。

BCC如果>+0.75D应引起关注,40cm就大于0.75D,孩子用眼姿势再差一点,可能就会有高达1.5D的成像滞后了,这对近视发展的刺激是很大的。

调节灵敏度 Flipper

单眼和双眼都要检查,单眼调节灵敏度反映眼睛的调节功能的好坏,双眼调节功能反映眼睛的调节功能与集合功能相互作用的好坏。

有的孩子单眼能过,但双眼会出现重影而无法通过,原因就是翻转拍上的正/负透镜会驱使晶状体改变调节,从而减少/增加调节性集合,当这种改变超过了孩子的融像性聚/散的代偿能力时,就会打破双眼融合从而出现重影。

以上内容来源慧眼赵小刀公众号

视功能检查流程详解(附手绘)

双眼视功能检查流程

这个的流程原则是:

1、先做诱发调节放松的检查,后做诱发调节紧张的检查,先做诱发集合放松的检查,后做诱发集合紧张的检查,这样可以尽量获得正确的结果而增加检查准确性。

2、视功能检查的正常值标准仅用于做参考:视功能检查是一种主观的心理物理学的检查过程,检查结果受检查环境;受检者的生理、心理状态;检查者的操作细节等多种因素影响,非常复杂,所以“正常值”并不是绝对的。

孩子为什么要进行视功能检查及训练?

当孩子出现学习效率差、容易视疲劳、不愿意近距离看书等问题时,也许并不是态度问题,而是眼睛的问题,而视功能训练,就是能够帮助孩子解决视疲劳、学习效率低下、近视度数不稳定、融像功能差、弱视反反复复治疗不好等问题。

看书学习跳行串行——需要做视功能检查及训练

一些孩子视近视远不能保持清晰舒适,学习中会出现跳行、串行、眼睛酸痛、不能长时间视近、看书、写字等,或者视疲劳后出现虚影或者一过性模糊等状况。这些状况因为隐匿性较强,孩子和家长都不容易感受到,但是发展下去会形成近视,及早进行视功能训练,能够较好的预防近视。

弱视反复训练不好治——需要做视功能检查及训练

家有弱视孩子,家长们别提多烦恼,每天的训练,几个月一次的医学验光,大人孩子都苦不堪言,而视功能训练,能够加快弱视治疗的速度,减少时间和经济成本。

训练机构鱼龙混杂,如何练就慧眼识别真伪“专家”?

如何辨别真伪专家,要看有没有正规的医疗许可资质,训练的医生有没有相关的资质与经验,医生是不是站在眼科医学的角度为患者治疗。同时,视功能检查是要发现视功能存在的问题,然后针对这些问题而做训练以改善视功能,检查和确诊的程序一定不能少。

视功能训练看似简简单单,但是其中的科学性和专业性要求极高,这是医学行为而不是商业行为,专业的医学背景是必不可少的,尤其是视力不良及弱视的孩子,如果没有接受规范有效的检查和训练,没有抓紧最佳治疗时机,会对孩子视功能的恢复造成不可挽回的后果和二次伤害,同时成年后参军、从警、飞行员、公务员、医学、工程、精细加工类等职业都会受到很大影响,所以,为了孩子一生的眼健康,一定要选择规范的机构进行规范的检查和治疗。

一、BCC检查

调节反应,调节滞后和调节超前的测量方法,正常值为+0.25~+0.75D。

1. 综合验光仪内置入被检者远用屈光不正矫正度数,近用瞳距。将FCC视标置于近视标杆40㎝处,将两眼辅助镜片的±0.50转至90º位置(其负散轴位于90º),不需要额外增加照明,让被检者双眼睁开,注视40㎝处的FCC视标。

2. 被检者报告水平线较清晰,说明被检者为调节滞后,在双眼前同时增加正球镜至横竖线条同样清晰,所增加的正球镜即为其调节滞后量。

3. 被检者报告垂直线清晰,说明被检者为调节超前,在双眼前同时增加负球镜至横竖线条同样清晰,所增加的负球镜即为其调节超前量。

4. 若被检者报告水平线和垂直线同样清晰,说明被检者的调节反应量为零。

二、NRA检查

负相对调节,即在集合保持相对稳定的情况下,双眼所能减少调节的能力,正常值为+2.25~+2.50D。

1. 被检者舒适地坐在综合验光仪后,置于其远用屈光不正矫正度数,近用瞳距,良好照明。

2. 让被检者双眼同时注视40㎝近用视力表最佳视力的上一行视标。

3. 在双眼前同时增加正球镜,直至被检者报告视标开始变模糊,退回前一片。记录增加的正球镜度数,即为其负相对调节(NRA)。

4. 检测值正常说明无调节参与,测得的度数是真实度数;检测值偏低说明有调节参与,即假性近视,需要散瞳处理;检测值偏高说明负镜过矫或正镜欠矫。

三、PRA检查

正相对调节,即在集合保持相对稳定的情况下,双眼所能增加调节的能力,正常值>-2.50D。

1. 被检者舒适地坐在综合验光仪后,置于其远用屈光不正矫正度数,近用瞳距,良好照明。

2. 让被检者双眼同时注视40㎝近用视力表最佳视力的上一行视标。

3. 在双眼前同时增加负球镜,直至被检者报告视标持续模糊。记录增加的负球镜度数,即为其正相对调节(PRA)。

4. 检测值若低于验光测得近视增长的度数,被检者无法接受新眼镜,可通过调节训练;

5. PRA低加上外隐斜,看近必须要戴镜。

四、调节灵活度检查

调节灵活度是采用±2.00D翻转拍(Flipper拍)进行检查,测量每一分钟的循环次数,其单位为cpm。调节灵活度代表了调节能力、速度、持久力,在无法进行NRA、PRA检查或者低龄儿童不合作的情况下可快速估测调节是否正常、调节和放松哪部分出现问题。正常值为单眼12cpm,双眼8~10cpm。

1. 被检者戴屈光不正全矫眼镜,右眼处于打开状态,左眼关闭。注视40cm处的0.6近视标检查卡。

2. 检查者将±2.00D翻转拍镜片的正镜片置于被检者右眼前,嘱被检者注视近视标检查卡字母,当被检者报告视标变清晰时,检查者立即将负镜片反转至被检者眼前,待被检者报告视标变清晰时再立即反转镜片。记录一分钟被检者看清视标的循环次数(看清+2.00D和-2.00D为一个周期)。 3. 左眼调节灵活度的检查与右眼相同,而后进行双眼调节灵活度的检查。 4. 双眼调节灵活度的检查与单眼调节灵活度的检查方法基本相同,只需将两眼都打开即可。 5. 双眼调节灵活度测量过程中为了避免被检者有单眼抑制现象的发生,检查时可使用偏振镜片。测量时被检者戴上偏振眼镜,若其只能看到两列视标说明被检者有单眼抑制,需在记录中标明。

五、调节幅度检查

通过测量被检者的调节幅度,并根据最小调节幅度公式15-0.25×年龄或查调节幅度正常值表(Donder),评估被检者的调节幅度是否存在异常。

(一)移近法

1. 被检查者戴屈光不正全矫眼镜,遮盖其左眼,正常照明。

2. 验光师手持近用视标置于被检查眼前40cm处,请被检者注视其最佳视力上一行视标(通常为0.8一行视标),并以约5cm/s的速度将近用视标向被检者移近,直至被检者报告视标开始出现持续性模糊为止。

3. 用视标尺测量此时视标距被检者眼镜平面的距离,该距离的倒数即为被检者右眼的调节幅度。同样方法检查左眼、双眼的调节幅度。

(二)负镜片法

1. 在综合验光仪内置人被检者的远用屈光不正矫正度数,遮盖其左眼,正常照明。

2. 将近用视标置于近视标杆40cm处,让被检者注视最佳视力上一行视标(通常为0.8一行视标)。在该眼前逐渐增加-0.25D的负球镜,直至被检者报告视标首次出现持续性模糊,记录上一片的镜片度。

3. 所增加的负球镜总量再加上2.50D为被检者的调节幅度。同法检者左眼、双眼的调节幅度。

六、 远、近距离水平隐斜

目前常用的隐斜视的检查方法主要有交替遮盖法、马氏杆法和vonGraefe。其中后两种方法需要在被检者有双眼同时视的基础上进行。

(一)遮盖法:本方法为定性检查。

a) 遮盖-去遮盖试验:检查者用遮盖板遮住一眼,观察遮盖眼去遮盖后有无转动,如有转动,说明病人存在显斜视,如果遮盖眼去遮盖后由外向内运动,说明病人有外斜视,由内向外运动,说明有内斜视。若存在垂直方向的运动,说明有垂直斜视。去遮盖瞬间遮盖眼由上往下移动为该眼的上隐斜。去遮盖瞬间遮盖眼由下往上移动为对侧眼的上隐斜。移去遮盖板,让检查者有足够时间建立双眼视,遮盖另一眼,再一次观察遮盖眼去遮盖后有无转动,如移去遮盖板后,被遮盖眼回到正位,而未遮盖眼显示斜视,那么,被遮盖眼为注视眼,如果,被遮盖眼在去遮盖后,仍然在斜视位,说明,未遮盖眼为注视眼。

b) 交替遮盖试验:遮盖-去遮盖试验确立注视眼,从遮盖斜眼开始检查。从右眼到左眼迅速移动遮盖板,然后再回到右眼,观察拿走遮盖的眼睛的运动,经过数次交替遮盖后,用基底朝向眼睛移动方向的三棱镜度数估计所观察到的眼睛的移动量。不断调整三棱镜的度数,直到交替遮盖时不再出现眼球运动为止。

(二)马氏杆法:本方法须在被检者有双眼同时视的基础上进行。

1. 被检者舒适地坐在综合验光仪后,将室内光线调暗,验光仪中置入其远用屈光不正矫正度数和远用瞳距。右眼的辅镜片RMH调至90º(即右眼视孔内为红色水平向马氏杆),左眼处于开放状态,并将旋转棱镜归零后移至左眼孔前,将0位置于垂直方向。

2. 被检者注视5米远处的一点光源。此时右眼看到是一条红色的竖线,左眼看到的是点光源。

3. 被检者看到的点光源恰好在红色竖线上,说明被检者无水平向隐斜。

4. 被检者看到红色竖线在右边,点光源在左边,即右眼看到的像在右边,左眼看到的像在左边,为同侧性复视,说明被检者为内隐斜。此时在非注视眼前逐渐增加基底向外的三棱镜,直至点刚好落在竖线上。所加的三棱镜即为其内隐斜量。

5. 被检者看到红色竖线在左边,点光源在右边,即右眼看到的像在左边,左眼看到的像在右边,为交叉性复视,说明被检者为外隐斜。此时在非注视眼前逐渐增加基底向内的三棱镜,直至点刚好落在竖线上。所加的三棱镜即为其外隐师以每秒2Δ的速度减少左眼的棱镜度,直到被检者报告上下两个视标垂直向对齐(即两个视标一条垂直线上)。记录此时左眼前三棱镜的底向和度数。

7. 继续向同一方向移动三棱镜,至被检者看到视标变为一个在左下方,一个在右上方,再反方向移动三棱镜,再次使上下两个视标垂直向对齐。记录此时左眼前三棱镜的底向和度数。

8. 上述两步中所得三棱镜的平均值为被检者的隐斜量。三棱镜平均值是基底朝内的三棱镜,则被检者为外隐斜。平均值是基底朝外的三棱镜,则被检者为内隐斜。平均值是基底朝上的三棱镜,则被检者为下隐斜。平均值是基底朝下的三棱镜,则被检者为上隐斜。平均值为0,则被检者无水平向隐斜视。

9. 将远用瞳距调整为近用瞳距,测试距离移至近视标杆的40cm处,视标采用近用视标中的小方块视标,按以上步骤可测得近距离水平向隐斜视。

七、 AC/A检查

(一)梯度性AC/A值

梯度性AC/A值是指通过改变镜片从而使调节变化1.00D后,其调节性集合量的变化。通常采用的方法是首先检查出被检者戴矫正眼镜后看近的水平隐斜量,在此基础上双眼各加+1.00D,检查看近的水平隐斜量,再双眼各加-1.00D,检查看近的水平隐斜量,两次的差值,除以2D,即为其AC/A值。检查梯度性AC/A值时通常采用vonGraefe法检查近距离的水平隐斜量。正常值为3~5Δ/D。

1. 被检者舒适地坐在综合验光仪后,预置被检者的远用屈光不正矫正度数,瞳距调整为近用瞳距。

2. 用von Graefe法检查此时被检者近距离的水平隐斜量,并记录值(内隐斜即BO值记录为+值,外隐斜即BI值记录为-值)。

3. 双眼在远屈光不正矫正度数的基础上,增加+1.00D球镜后,检查一次此时被检者看近的水平隐斜量,并记录值,再增加-1.00D球镜后,检查一次此时被检者看近的水平隐斜量,并记录值。在测量过程中让被检者始终保持注视视标清晰。

4. 用3步中两次变化值,除以增加的调节量2D,即为其梯度性 AC/A值。

(二)计算性AC/A值

计算性AC/A值是根据被检者近看至看远时总的集合量的变化除以其调节量的变化而得。

1. 用马氏杆法或von Graefe法查得被检者的远距离和近距离的水平隐斜量后,根据公式:AC/A=PD+M(Hn-Hf)计算出AC/A值。

2. 式中:PD为被检者的远用瞳距,以厘米为单位, M为测量近距离隐斜时所注视的距离,以米为单位。通常为40cm,即0.4米。Hn为近距离的水平隐斜量(内隐斜记录为+值,外隐斜记录为-值) Hf为远距离的水平隐斜量(内隐斜记录为+值,外隐斜记录为-值)

八、远、近距离BI/BO检查

通常使用综合验光仪上的旋转棱镜测量聚散范围。用基底朝内(BI)和基底朝外(BO)的三棱镜测量水平聚散力,得到模糊点、破裂点和恢复点数值。

(一)远距离BI/BO检查

1. 被检者舒适地坐在综合验光仪后,置入其远用屈光不正矫正度数,远用瞳距。

2. 视标采用被检眼最佳矫正视力上一行的单个视标。

3. 调整两侧旋转棱镜得到BI和BO的三棱镜。

4. 被检者双眼注视单个视标,并报告模糊点和破裂点。

5. 先进行BI检查,记录模糊点、破裂点、恢复点。

6. 同法进行BO检查并记录。

7. 记录结果:分别记录远距离BI和BO的模糊点/破裂点/恢复点数值。

8. 远距离水平聚散范围期望值: 模糊点 破裂点 恢复点 BI 无 7±3 4±2 BO 9±4 19±8 10±4

(二)近距离BI/BO检查

1. 被检者舒适地坐在综合验光仪后,置入其远用屈光不正矫正度数,近用瞳距。

2. 视标采用近用视标卡上的竖排小字母视标,距离40cm。

3. 调整两侧旋转棱镜得到BI和BO的三棱镜。

4. 被检者睁开眼睛注视近处竖排的单个视标,并报告模糊点和破裂点。

5. 先进行BI检查记录模糊点、破裂点、恢复点。

6. 同法进行BO检查。

7. 记录结果:分别记录近距离BI和BO的模糊点/破裂点/恢复点数值。

8. 近距离水平聚散范围期望值: 模糊点 破裂点 恢复点 BI 13±4 21±4 13±5 BO 7±5 21±6 11±7

九、NPC检查

集合近点是测量从近点到两眼旋转中心连线的中点的距离。集合近点的检查结果在临床上可以作为诊断被检者是否存在集合功能异常的重要因素。

1. 被检者戴上屈光不正矫正眼镜,舒适地坐在座椅上,房间照明良好。

2. 将瞳距零位与被检者眼外眦部对齐。

3. 将一小的调节视标(通常使用近用视标0.8行大小的视标)置于被检者两眼正前方40cm处。

4. 将视标以3~5cm/s的速度逐渐移近被检者,告诉被检者努力注视视标,并报告何时视标变成两个,即何时发生复视。记录此时视标至两眼旋转中心连线 的中点的距离即为集合近点距离(破裂点值)。

5. 再将视标逐渐移远,问被检者何时视标又恢复成一个。记录此时视标至两眼回旋点连线中点的距离,即为恢复点值。

6. 记录结果:集合近点通常记录破裂点/恢复点值,如8cm/12cm。 集合近点的期望值:6~10cm。一些人认为集合近点如果小于5cm,说明被检者可能存在集合过度。

十 、 Worth-4-dots检查

Worth-4-dots检查:检查是否存在单眼抑制、复视、双眼视功能。

1. 被检者舒适地坐在综合验光仪后,将室内光线调暗,验光仪中置入其远用屈光不正矫正度数和远用瞳距。双眼放开,用红绿滤片(综合验光仪辅助片右RL左GL)分离双眼视觉,右眼戴红色滤光片,左眼戴绿色滤光片。

2. 出示Worth-4-dots视标,此时被检者右眼看到2个红色视标,左眼看到3个绿色视标。令其双眼注视视标,说出看见几个视标和它们的颜色。

3. 看到3个绿灯——右眼被抑制;看到2个红灯——左眼被抑制;看到5个灯,2红3绿——复视; 看到4个灯,1红2绿1混合——正常。

十一、 立体视检查

立体视检查:检查是否存在立体视。

1. 被检者舒适地坐在综合验光仪后,将室内光线调暗,验光仪中置入其远用屈光不正矫正度数和远用瞳距。双眼放开,用偏振滤片(综合验光仪辅助片P)分离双眼视觉,出示立体视视标。

2. 令被检者双眼注视视标,判断其是否有远近感。

十二、聚散灵敏度

聚散灵感度的测量通常是采用12ΔBO和3ΔBI反转棱镜进行检查,一侧为12ΔBO,另一侧为3ΔBI,测量每一分钟的循环次数,其单位为cpm。

1. 被检者戴上屈光不正全矫眼镜,舒适地坐在座椅上,照明良好。

2. 视标采用近用视力表中的竖排小字母视标,让被检者双手持近用视标置于眼前40㎝处。

3. 验光师将12ΔBO和3ΔBI反转棱镜的一侧棱镜置于被检者双眼前,嘱被检者注视40㎝处的竖排小字母视标,并报告视标变化一列清晰的竖排标时,验光师立即将反转棱镜的另一侧棱镜反转至被检者眼前,待被检者再次报告视标变成一列清晰的竖排视标时再立即反转棱镜。记录一分钟被检者把视标看成一列清晰的竖排视标的循环次数(完成12ΔBO和3ΔBI为一次循环)。

4. 记录结果:近距离聚散灵敏度:6次/分钟。近距离聚散灵敏度的期望值:13次/分钟。

视功能与配镜之间的关系

相同的屈光度数,不同状态的双眼视功能也需要不同的矫正方式,比如:

• 存在没有放松的调节(NRA低):需要放松调节

• 调节能力差(PRA低):需要训练,角膜塑形术

• 曲率性近视眼:RGP、角膜塑形术

• 高AC/A、集合过度:看近减低度数的下加眼镜

• 集合不足:看近必须戴镜、集合训练

检查中若发现双眼视功能出现障碍,可制定相应视觉功能训练方案,利用工具对眼睛视觉系统进行锻炼,从根本提高视觉功能、视觉舒适度。

很多视疲劳和近视增长较快的青少年都会伴有调节、集合等双眼视功能的异常,通过双眼视功能检查和相应训练可以使视觉功能得到有效恢复,缓解视疲劳,也可以起到近视延缓的作用。

视功能分析8步

视功能分析第一步:

看远、近眼位是否一致。我们的眼睛要求看远、看近眼位保持一致,好像两部照相机,照远景和近景时的位置应该是相同的,也就是说,我们的大脑已经明确记忆住右眼和左眼相距的位置,无论看远、看近,都要保持其位置相对稳定。

视功能分析第二步:

找问题眼位是在远还是近。如果是远处眼位异常,就是散开的问题,可能是散开过度或散开不足。如果眼位的问题在近处,应该是集合的问题。看近是外隐斜,同时看近外隐斜大于看远4棱镜度,可能是集合不足,反之,看近是内隐斜,看近大于看远三个棱镜度,考虑是集合过度。

视功能分析第三步:

找问题眼位相对应的抵抗力量是否足够。例如:看近是外隐斜,看近的外隐斜大于看远4个棱镜度,这是要看近处正融像集合功能是否能够克服其外隐斜,就是,是否符合“S"法则,如果不符合,应该是集合不足,如果符合”S"法则,他不一定是集合不足。

视功能分析第四步:

看AC/A值,如果是在3-5之间,是正常的,可以考虑基本型外隐斜、基本型内隐斜、融像运动功能障碍。如果大于7,考虑是集合过度,如果小于3,考虑是集合不足。同学们,眼位的诊断清楚了吧。

视功能诊断第五步:

要看眼位的异常是否影响到调节。一般如果是集合不足,它引起的调节异常一定是调节超前,而集合过度,它引起的是调节滞后。如果一个顾客有调节不足,同时伴有集合的不足,那么,一定是调节的不足引起的集合不足,这个集合不足是假的。

视功能诊断第六步:

看调节异常是原发的,还是由集合异常造成的。用单眼调节灵敏度和双眼调节灵敏度检测。如果单眼调节灵敏度正常,而双眼调节灵敏度不正常,这个双眼的不正常是眼位异常造成的,如果单眼就不正常,那就是调节本身不正常了。

视功能诊断第七步:

看调节是否影响到屈光度。是否有调节超前或调节过度,主要看NRA是否降低,如果再加上BCC是负值,我们高度怀疑屈光度验的不准,可能有近视过矫,而远视欠矫。要重新雾视或散瞳

视功能诊断第八步:

给予眼睛适当的矫正方案,而不是单一的屈光度数。如果是集合过度或内隐斜、调节超前,我们可以考虑给ADD处方,但如果是调节滞后、调节不足、集合不足、外隐斜,在配眼镜的同时,一定配合视功能训练,否则近视会快速增长。