多点微透离焦镜片介绍

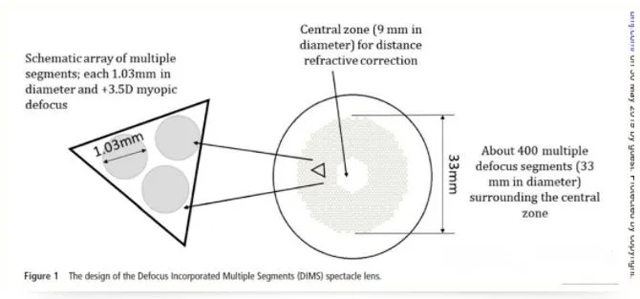

自2019年日本豪雅公司推出新乐学镜片“多区正向光学离焦”(D.I.M.S.)技术以来,各种各样的多点微透离焦镜片如图雨后春笋一般的推出,各位家长都有一个疑问:哪种近视防控效果更好?

防控镜片的区别

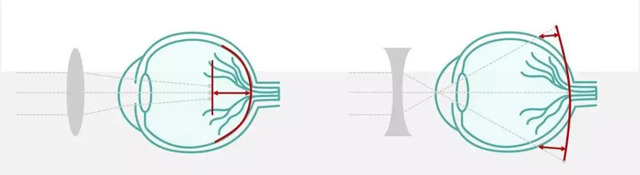

单光镜片

近视普通单焦点镜片矫正,黄斑无离焦,视网膜处于远视离焦。

周边离焦镜片

黄斑无离焦,视网膜无离焦。

多点微透离焦镜片

理想的近视矫正状态,黄斑无离焦,视网膜处于近视离焦。

多点微透离焦镜片的定义

通俗的说就是我们看东西的时候焦点不在视网膜上,焦点离开了视网膜。如果看东西的时候焦点落在视网膜后,也就是远视离焦,视网膜为了看清楚,会往成像点的方向生长,因而导致眼轴增长,近视度数增加。

单焦点镜片矫正近视后会出现周边远视离焦,对近视防控几乎没有效果;周边离焦镜片矫正近视后形成周边近视离焦,大量的动物实验研究(鸡、恒河猴)等都证实,通过控制周边离焦可以调控局部或眼轴的增长。

多点近离焦镜片,也是目前主流的近视防控镜片,大量的人眼周边屈光研究证明,近视状态下,视网膜周边远视离焦与散光离焦并存

离焦镜片初次佩戴会有轻微不适,有固定的远视区域和离焦区域,眼镜佩戴在正确的位置,才可以矫正不良的用眼习惯,只有固定“相对位置”角度

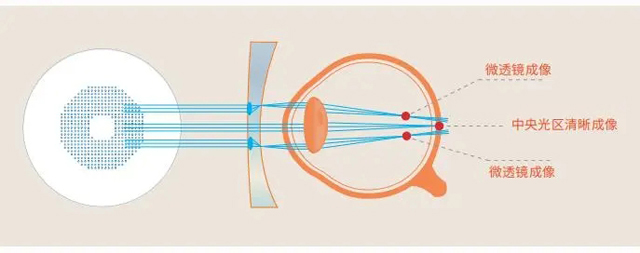

01多点离焦补偿

镜片采用多点离焦补偿,使镜片表面形成多区正向光学离焦的微透镜,能够在眼睛内持续形成近视离焦的特殊光学形态。

02双面复合设计

镜片双面复合设计,后表面使用远视离焦矫正设计,在镜片的非微透镜区域形成连续的矫正周边远视离焦区。前表面采用正屈光力的微透镜设计,形成复合近视性离焦区,保证镜片中心区域光度稳定使镜片形成连续的周边近视离焦区域。

03散光离焦补偿

在镜片内表面增加散光离焦补偿,刺激视网膜周边区域散光离焦,以达到增强脉络膜效果。

很多临床数据证实,多点近离焦的近视防控镜片对近视的防控效果要更好。在验配这类镜片的时候需要验光足矫,同时选择的镜架要稳定不易松动,也要求配戴者无明显的视功能问题。

多点微透镜片离焦面积的权衡

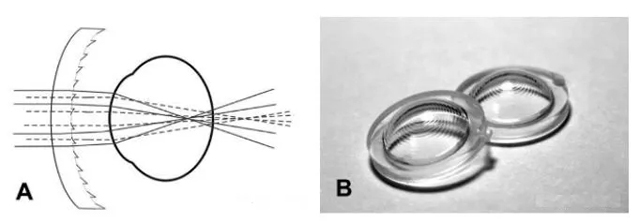

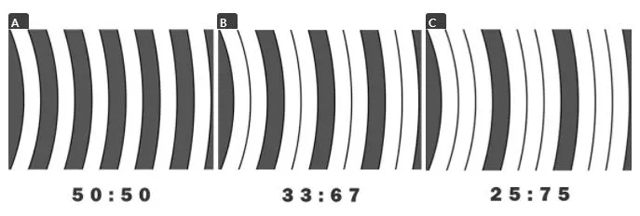

2007年Tse D.Y 等在IOVS上发表一篇名为《Simultaneous defocus integration during refractive development 》的文章,使用不同面积和光度配比的环形离焦镜片给动物测试。

试验镜片如上图,环形的镜片间隔+10D和-10D的光度,各环的面积配比如下:

结果发现

近视离焦(正性光度)的镜片配比面积越大,动物眼轴增长抑制越明显。以此理论为依据,增加离焦面积是提高控制效果的一种可行方式。

结论推断

计算比较,镜片微透镜的面积比例越高,离焦效果越明显。但离焦面积是个双刃剑,比例提高有可能控制效果更好,但光线分流,清晰聚焦的光线比例降低,会让视觉亮度变暗,对比度可能有些影响,实际效果有待后续验证。

多点微透镜片离焦“像”的模糊处理

新乐学的微透镜离焦量恒定+3.50D,依视路星趣控的微透镜离焦量从中心到周边呈渐进递增(并非固定值),另外,星趣控的微透镜采用了高非球面设计,和离焦量的变化双项措施确保离焦“像”呈区域化,而不是清晰图像。

微透镜(小透镜)形成一离焦区域,而非清晰的像,可称之为“离焦信号”。已有的研究显示,等量的近视离焦比远视离焦对动物的视觉诱导效果更大,而确保视网膜前离焦信号模糊,对人眼双信号的选择或许有作用(如果视网膜前信号过于清晰,在近距离视物状态有可能被选中作为主视信号,那么后面的像就变成了远视性离焦)。

结论推断

通过分析,我们可以知道微透镜面积增大了总离焦面积,并模糊了近视离焦信号,这种优化从理论上可以带来更好的控制效果,但也有可能会对初戴舒适度有一定的影响,需要后期临床验证。

多点微透离焦镜片是目前中小学生近视防控配镜首选功能性框架,对近视防控有效果且安全便捷。